বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চা এবং সঙ্গীত সম্মেলনের পটভূমি নির্মাণে লক্ষ্ণৌয়ের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্র রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের মতো বাংলায় সেই অর্থে সঙ্গীত চর্চার প্রাচীন ঐতিহ্য নেই। অথচ মোটামুটিভাবে একশো বছরের মধ্যেই কোলকাতা শহর হয়ে উঠেছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সমঝদারির কেন্দ্রবিন্দু।

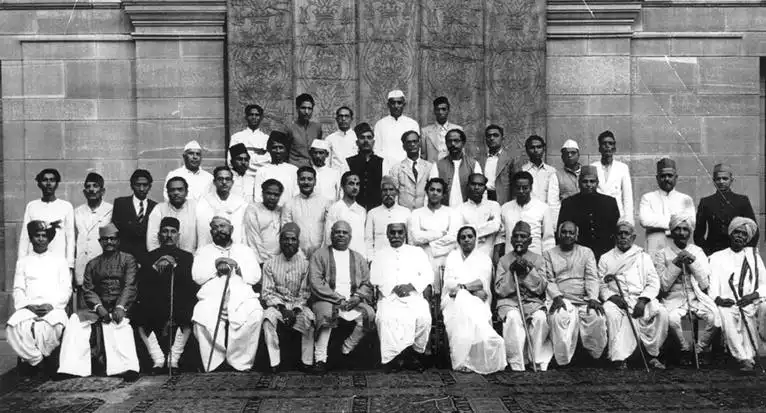

১৯৩৪ সালে কোলকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের সেনেট হলে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম ধ্রুপদী সঙ্গীতের পাবলিক সম্মেলন। যে সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দিকপাল গুণী শিল্পী – কুমার শচীন দেব বর্মণ (কণ্ঠ), বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (সুর শৃঙ্গার), গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী (কণ্ঠ), যোগীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ধ্রুপদ), সর্ববাদ্য বিশারদ কিংবদন্তী শিল্পী বাবা আলাউদ্দীন খান, হীরু গাঙ্গুলি (তবলা), আরেক প্রবাদ প্রতিম ‘আফতাব এ মৌসিকী’ ফৈয়জ খান (কণ্ঠ) প্রমুখ।

কিন্তু পাবলিক হলের আগেও কলকাতার সম্পন্ন মানুষদের বাড়ির বৈঠকখানাতে বহুদিন ধরেই ধ্রুপদী সঙ্গীতের আসর বসত। সঙ্গীতচর্চা ও অনুষ্ঠান পরিবেশনার ক্ষেত্রে ছিল নবাব, বাদশা, রাজা, মহারাজা, ধনীব্যক্তি ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার উদারহস্ত। কোলকাতার ঠাকুর পরিবার সঙ্গীতচর্চা ছাড়াও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সঙ্গীতের আসর আয়োজনেও ছিলেন সক্রিয়। এ ব্যাপারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিশেষভাবে বিষ্ণুপুর ঘরানার শিল্পীদের দেখা যেত ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতসভায়। এ ছাড়াও থাকতেন বহিরগত গুণী শিল্পীরা।

অন্যদিকে দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পরম্পরায় রাজা হরকুমার ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ী সঙ্গীতচর্চা ও সঙ্গীত সভার জন্য বিখ্যাত ছিল। তাঁর দুই পুত্র যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সমৃদ্ধ করেছিলেন এই সঙ্গীতচর্চার ধারাকে। ১৮৬৭ সালে এই পাথুরিয়াঘাটার সৌরীন্দ্রমোহন ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল একটি বড় সঙ্গীত সম্মেলন। কোলকাতা ও অন্য রাজ্যের সঙ্গীত শিল্পীরা গানবাজনার পরিবেশন ছাড়াও অংশ নিয়েছিলেন সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে আলোচনায়। মহারাজা খেতাবপ্রাপ্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কোলকাতার সঙ্গীত-দরবার এবং শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। তাঁর ভাই রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্গীতচর্চা এবং আসরের পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে মিউজিকোলেজিস্ট হিসেবেও সক্রিয় ছিলেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে স্মরণীয় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কোলকাতার সঙ্গীতজ্ঞ, পৃষ্ঠপোষক বা ধনীগৃহের জলসাঘরে সেকালের সঙ্গীতগুণীদের নিয়মিত ‘মাইফেল’ (‘মেহফিল্’) হত। জগদীন্দ্রনাথ রায়ের বিখ্যাত নাটোর ভবনে (ল্যান্সডাউন রোড) আমন্ত্রণ পেতেন বিশ্বনাথ রাও (ধ্রুপদ), মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (খেয়াল, টপ্পা), জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সেতার/সুরবাহার) এবং কালে খাঁ বা ফৈয়াজ খাঁর মত কণ্ঠ শিল্পীরা।

বর্তমান ‘লোহিয়া মাতৃসদন’ আগে ছিল আশুতোষ শীল – দুনিয়ালাল শীলের মত সঙ্গীত পৃষ্ঠপোষকদের বাড়ি। যেখানে দোতলার জলসাঘরে লেগেই থাকত মাইফেল্। সুরবাহার বাদক জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের মানিকতলার গোবরডাঙা ভবনের জলসাঘরও মুখরিত হত কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের মূর্ছনায়। রাগসঙ্গীতের সম্মেলন বসত আহিরীটোলার ভূতনাথ মিত্র ও বাগবাজার স্ট্রিটের বিখ্যাত ডাক্তার মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। শিল্পী ও শ্রোতাদের জন্য দরাজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ভূতনাথ মিত্রর ‘মিত্র ভবন’। মন্মথনাথের সঙ্গীতপ্রীতির দৃ্টান্ত হয়ে অছে তাঁর গঙ্গাতীরের বাড়ীর মাইফেল্গুলি। প্রতি শনিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে ভিড় হত সঙ্গীতরসিকদের। ব্যবস্থাপনার ভার ছিল ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, পাখোয়াজি নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দানীবাবু, দুর্লভ ভট্টাচার্য, সুরবাহারি হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আর মহীন্দ্রনাথের মত স্থানীয় সঙ্গীত শিল্পী ও বাইরে থেকে আসা বিখ্যাত ঠুংরিগায়ক মৌজুদ্দিন এবং গণপৎ রাওয়ের মত দিক্পালও গেয়ে গেছেন এখানে।

কোলকাতার সঙ্গীত সম্মেলনের পটভূমি তৈরি করতে ‘মুরারি সম্মেলন’ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত গুণী মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তর স্মৃতি রক্ষার্থে দিক্পাল পাখোয়াজবাদক দুর্লভ ভট্টাচার্যর বাড়ীর সামনে প্যান্ডেল করে হত বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন। তাঁর মৃত্যুতে বন্ধ হয়ে যায় মুরারী সম্মেলন। পরে তাঁর স্মৃতিতে গড়ে তোলা ‘দুর্লভ স্মৃতি সম্মেলন’ চলেছিল কয়েক বছর ধরে। মুরারী সম্মেলন চলাকালীনই শুরু হয় ‘শঙ্কর উৎসব’ নামে আরেকটি ধ্রুপদী সঙ্গীত সম্মেলন। এখানে প্রতি বছর ধ্রুপদ গায়ক ও পাখোয়াজীদের নৈপুণ্য আস্বাদনের সুযোগ পেয়েছেন শ্রোতারা। বৈঠকখানার দেউড়ি পেরিয়ে সঙ্গীত সম্মেলনের অবাধ আসরে পদাপর্ণের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এইসব সম্মেলনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

উনিশ শতকের শেষ দিকে কোলকাতায় ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি সম্মিলিত উদ্যোগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রসার ও চর্চার ক্ষেত্র নির্মাণে ধনী পৃষ্ঠপোষক, গুণী শিল্পী এবং সঙ্গীতপ্রেমী মানুষের একত্র হবার মাধ্যম ছিল সঙ্গীত। এই মেলবন্ধনের উদ্যোগেই জন্ম নিয়েছে ভবিষ্যৎ সঙ্গীত সম্মেলনের বীজ।

বৈঠকখানায় শুরু হওয়া আসর ক্রমে সংগঠনের উদ্যোগে সর্বজনীন আদল নিয়েছে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ফলপ্রসূ উদ্যোগ ‘ভবানীপুর সঙ্গীত চক্র’ সংস্থার।

উনিশশো সালের শীতে কোলকাতার বিশিষ্ট সঙ্গীতপ্রেমী যাদবকৃষ্ণ বসু ও কোলকাতার অন্যান্য ব্যক্তিত্ব এবং বেনারস ঘরানার লছমীপ্রসাদ মিশ্র এমনই কয়েকজন মিলে গড়ে তোলেন সংস্থাটি। এই সঙ্গীত সম্মিলনীর নিয়মিত আসরগুলি শহরের শিল্পী ও শ্রোতাদের কাছে হয়ে উঠেছিল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। এই প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শিত পথে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে গড়ে ওঠে ‘ঝঙ্কার মিউজিক সার্কেল’, ‘ক্যালকাটা মিউজিক সার্কল’, ‘বালিগঞ্জ মিউজিক সার্কল’, ‘নর্থ ক্যালকাটা মিউজিক সার্কল’ ও ‘এন্টালি মিউজিক সার্কল’-এর মত কিছু সঙ্গীতচক্র’।

কোলকাতার সঙ্গীত সম্মেলনের পটভূমি হিসাবে বড়ালবাড়ীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিখ্যাত শিল্পী লালচাঁদ বড়ালের তিন পুত্র ছিলেন সঙ্গীতগুণী। সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পান রাইচাঁদ বড়াল। বাবার স্মৃতিতে সঙ্গীতোৎসব আয়োজনে উদ্যোগী হন তিনজনে। বড়াল বাড়ীর ‘লালচাঁদ উৎসব’-এর ছিল খুব নাম যেখানে অংশ নিতেন ভারতের বহু গুণী শিল্পী। ‘অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স’-এর সূত্রপাতের পেছনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত ‘এলাহাবাদ মিউজিক কনফারেন্স’-এর। একবার ওই সম্মেলনের উদ্বোধক হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ। ততদিনে ঘোষ বাড়ী হয়ে উঠেছিল সঙ্গীত শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতার এবং অনুষ্ঠানের এক বিশাল নজির। বিশের দশক থেকেই বাড়ীতে মাইফেল্ বসাতেন তিনি। এই মাইফেলের সাফল্য থেকেই কোলকাতায় প্রথম সম্মেলনের উদ্যোগ।

সেনেট হলে ১৯৩৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন করলেন ‘অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স’-এর প্রথম অধিবেশনের। সেনেট হলে মার্গ সঙ্গীত সম্মেলনের যাত্রা শুরু হওয়ার পরে ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট, ম্যাডন থিয়েটার, শ্রী ও পূরবী সিনেমাহলে আয়োজিত হয়েছে এই সম্মেলন। এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে প্রচুর ভিড় হত। ১৯৩৪ থেকে পরবর্তী কুড়ি বছর সময়কাল পর্যন্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ শিল্পীই এই কনফারেন্সে গেয়েছেন। প্রতি বছর সম্মেলন উপলক্ষে ছাপা হত একটি মূল্যবান স্মারকগ্রন্থ। এই সম্মেলনই পরবর্তীকালে আদর্শ হিসাবে অন্যান্য সম্মেলনের প্রেরণার উৎস।

চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি গড়ে উঠেছিল ‘তানসেন সঙ্গীত সঙ্ঘ’। ১৯৪৮ সালের ২৫শে মার্চ আশুতোষ কলেজে মহাসমারোহে শুরু হয় ‘তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন।’ প্রায় দুই শতক জুড়ে এই সম্মেলন শিল্পী ও রসিকজনের কাছে ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই সম্মেলনের অর্থনৈতিক সঙ্কটে একদা এগিয়ে এসেছিলেন এক বিড়ি ব্যবসায়ী ও পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র। আজকের সঙ্গীত সম্মেলনে সিগারেট থেকে লিকার নির্মাতাদের স্পনসরশিপের সূত্রপাত তানসেন সম্মেলনের থেকেই। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে এলিট সিনেমায় পাঁচটি অধিবেশনে ‘সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন’-এর যাত্রা শুরু। সূত্রপাতেই সাংঘাতিক আকষর্ণীয় হয়ে উঠেছিল এই সম্মেলন – ভারতের নামীদামী শিল্পী সমন্বয়ে। বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ ও খোলা আকাশের নীচে বড় প্যাণ্ডেল বেঁধে হয়েছে অনুষ্ঠান।

উনিশশো ছাপান্ন সালের অনুষ্ঠানের স্পনসর ছিল গ্রামোফোন কোম্পানি। বহুবছর ধরে চলেছিল এই সম্মেলন। নানান কারণে বন্ধ হয়ে যায় এটি। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে – ‘সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন’-এর নাম। এর প্রথম শুরু ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে আশুতোষ কলেজের হলে। সুরদাসের গৌরবময় অধ্যায়ে ভাটার টান শুরু ১৯৮০ থেকেই। শিল্পীদের পারিশ্রমিক, আনুসঙ্গিক খরচ বেড়ে গেছে, কিন্তু কোন স্পনসরশিপের দিকে ঝোঁকেনি এই সংগঠন। শেষ আসর বসে ১৯৯৪ সালে।

শিল্পীদের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে আরেকটি সংস্থার উল্লেখ অনিবার্যভাবে জরুরী – ‘ক্যালকাটা মিউজিক সার্কল।’ আগ্রা ঘরানার বিজয় কিচলুর উদ্যোগে কয়েকজন সঙ্গীতপ্রেমীর সহযোগিতায় ষাটের দশকের সূচনায় গড়ে ওঠে এই সংস্থা। এতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী বিশিষ্ট সঙ্গীতরসিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সুপুত্র আগ্রা ঘরানার কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীততাত্ত্বিক কুমার প্রসাদ মুখাপাধ্যায়। আর ছিলেন এ.টি.কানন। বেলডেভিয়ার রোডে বসত সংস্থার মার্গ সঙ্গীতের আসর। প্রতি মাসেই থাকত অসাধারণ সব জমজমাট অনুষ্ঠান।

পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর সাল থেকে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কলের বার্ষিক অধিবেশন পেয়ে যায় সঙ্গীত সম্মেলনের চরিত্র। প্রতি বছর কলা মন্দিরে হত তিন-চারদিনের সম্মেলন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বহু স্মরণীয় অনুষ্ঠান দিয়েছে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কল যার সঙ্গে জড়িয়ে অনেক সুখস্মৃতি। পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অনেকেরই, তবে তাঁরা ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী। দিকপাল শিল্পীদের পাশাপাশি নবীন প্রতিভার উপস্থাপনা, সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা, গানবাজনার প্রচার ও প্রসারে তাঁরা বিনিয়োগ করেছেন সামর্থ্য অনুযায়ী। এছাড়া ছিল ঐতিহ্যপূর্ণ ‘নর্থ ক্যালকাটা মিউজিক কনফারেন্স’ ও ‘আলাউদ্দীন সঙ্গীত সমাজ’। পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ‘পার্ক ইউনিয়ন ক্লাব’ পরিণত হয়েছিল ‘পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্স’-এ। ‘বালিগঞ্জ মিউজিক কনফারেন্স’, ‘এন্টালি মিউজিক কনফারেন্স’, ‘মুরারী স্মৃতি সম্মেলন’, ‘সঙ্গীত সমীক্ষা’ ইত্যাদি বহু সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে নানান কারণে।

কোলকাতার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলনের প্রথম ধারায় ছিল ধনী পৃষ্ঠপোষকদের অবদান। দ্বিতীয় ধারাটি এগিয়েছে শিল্পীদের উদ্যোগে। তৃতীয়টির উদ্ভব সঙ্গীতরসিক এবং উৎসাহী সংগঠকদের প্রচেষ্টায়। এখন অন্যতম সফল বিশিষ্ট সঙ্গীত সম্মেলন ‘ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স’ এই তৃতীয় ধারার অন্তর্গত। ১৯৫২ সালের যাত্রা আজও জাঁকজমকের সঙ্গে অব্যাহত। বিবর্তনের সূত্রে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটেছে সম্মেলনে। বিগত যুগে আয়োজিত সম্মেলনের বা মাইফেলের মত শিল্পী সমাহার আজ ডোভার লেনের মঞ্চেই ঘটে। বিদেশেও ছড়িয়ে গেছে এই সম্মেলনের খ্যাতি। এখন বিজ্ঞাপনের বাজার। শিল্পীদের দেয় টাকার দায় বহন করছে এক একটি কর্পোরেট সংস্থা। ডোভার লেনের ফাঁকা মাঠে মঞ্চ তৈরি করে ১৯৫২ সালে যাত্রা শুরু এই মিউজিক কনফারেন্সের। শিল্পীরা সেদিন ছিলেন তিন পুরুষের এক অসাধারণ সমাহার – আলাউদ্দীন খাঁ, দুপাশে আলি আকবর, রবি শঙ্কর, পেছনে বালক আশিস এবং ধ্যানেশ খাঁ। তবলায় আবার আনোখেলাল ও আহ্মেদজান থেরাকুয়া।

‘‘সেকালের সঙ্গীতজ্ঞরা নিজেদের প্রাণ ভরানোর জন্য সঙ্গীত নিবেদন করতেন, শুধুমাত্র শ্রোতাদের চমক দেবার পরিবেশন ছিল না। আজকালকার সারা রাতের আসরে সেই জিনিসটি কতটা দেখতে পাওয়া যায় এবং শ্রোতারাও কতটা সমঝদার, সঙ্গীতের রস কতটা উপলব্ধি করেন তা ভাবার বিষয়। দ্বৈত সহযোগ কিন্তু অনেকসময় দ্বৈতযুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ শ্রোতারা তাহলে ঘনঘন করতালি দেবেন’’ – কথাগুলি বলেছিলেন সংবাদপত্র জগতের ব্যক্তিত্ব অশোককুমার সরকার। আরেকটি সঙ্গীত সম্মেলনও একসময় গড়ে উঠেছিল অগ্রজ সঙ্গীত গুণীদের সম্মান জানানোর জন্য। বহু নামীদামী সত্যিকারের গুণী শিল্পী অনুষ্ঠান করে গেছেন ‘সুরেশ স্মৃতি সংসদ’-এর সম্মেলনে। এর উদ্বোধনের দিনই উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে উপরোক্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন সভাপতি অশোককুমার সরকার। সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা বন্ধ হয়ে যায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের প্রয়াণে এবং পরবর্তী প্রজন্মের সমর্থ প্রতিনিধির অভাবে। সঙ্গীতের মাধ্যমে চেতনা ও সম্প্রীতিবোধ জাগিয়ে তোলা ও দুঃস্থ শিল্পীদের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিষয়ে এই সম্মেলন একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

আরেকটি সম্মেলনের কথা বলতেই হয় – ‘হাফিজ আলি খাঁ’ সঙ্গীত সম্মেলন। এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে অনেক স্মরণীয় ‘মেহ্ফিল’। উপভোগ্য রাগ সঙ্গীতের আসর উপস্থাপনা করেছে ‘জলসাঘর’ সংস্থা। এদের অনেক বৈচিত্রময় আসর আজও স্মরণীয়। দেশের সব নামী শিল্পীরাই আসতেন ‘জলসাঘর’-এর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কর্পোরেট হাউসের স্পনসরশিপ আমদানিতে সংস্থার রয়েছ বিশেষ ভূমিকা। এ ছাড়াও ছিল ‘ক্যালকাটা মিউজিক কনফারেন্স’, ‘সবরং সঙ্গীত সম্মেলন’ ও নানা ছোটখাটো সংস্থা যেগুলি নানান কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

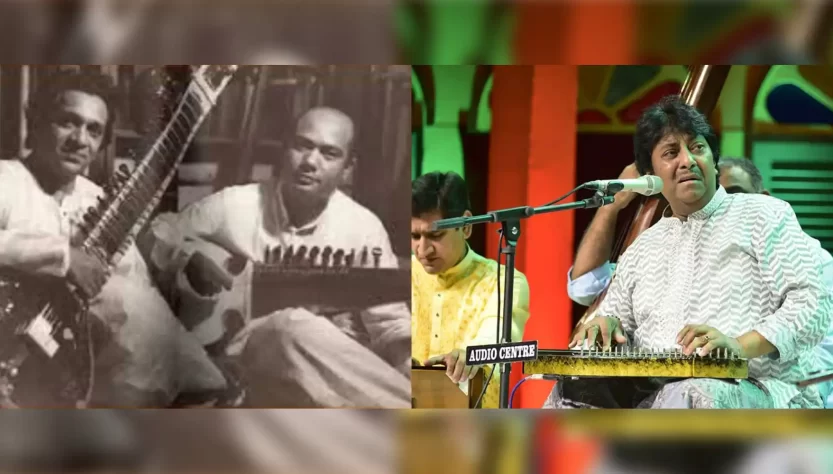

বর্তমানে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত সঙ্গীতসভা এক ব্যতিক্রমী সম্মেলন। পণ্ডিত বিজয় কিচলুর তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা ‘সঙ্গীত রিসার্চ একাদেমি’ রক্ষা করছে গুরু শিষ্য পরম্পরা। সিগারেট নির্মাতা আই.টি.সি. সংস্থা এই প্রতিষ্ঠানের বিশাল ব্যয়ভার বহন করে চলেছে। প্রত্যেক বছর শীতে অনুষ্ঠিত হয় একাদেমির তিনদিনের আড়ম্বড়পূর্ণ মার্গ সঙ্গীত সম্মেলন। কণ্ঠ শিল্পী অজয় চক্রবর্তী তার ‘শ্রুতিনন্দন’ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বার্ষিক অনুষ্ঠান করে থাকেন। সরোদ শিল্পী তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার উস্তাদ আলি আকবর খানের স্মৃতিতে প্রতি বছর সমারোহের সঙ্গে ‘‘স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যাল’’ আয়োজন করে আসছেন। তবলাশিল্পী সমর সাহা তাঁর গুরু ‘নাটুবাবু’ ওরফে কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলির স্মৃতিতে গড়ে তুলেছেন ‘সঙ্গীত-পিয়াসী’। প্রতি বছর এদের তিন-চারদিনের সঙ্গীত সম্মেলন আয়োজিত হয়ে থাকে এবং কিশোর প্রতিভাদের পাদপ্রদীপের আলোয় আনার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।এছাড়া ইদানিং কোলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞাপনদাতাদের দাক্ষিণ্যে কিছু আঞ্চলিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন আয়োজিত হচ্ছে। অনেক প্রখ্যাত শিল্পীর মতে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তন এসেছে শ্রোতা এবং শিল্পীদের মধ্যেও। বর্তমানে রাজ্য সরকারের তরফেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। গত ১৫ জানুয়ারি রবীন্দ্রসদন চত্বরে তিনদিনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে সুরের নিবেদনে ছিলেন হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, শাহিদ পারভেজ, পণ্ডিত স্বপন চৌধুরী, কবীর সুমনের মতো শিল্পীরা। এছাড়া মার্গ সঙ্গীতের অর্ঘ্যে সাজানো বিষ্ণুপুর উত্সবেও রাজ্য সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে।

সঙ্গীত, সম্মেলন নিয়ে আলি আকবর খান, রবি শঙ্কর, বিলায়েৎ খাঁ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, পরভীন সুলতানা, কিশোরী আমনকর প্রভৃতি শিল্পীদের মতে – নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা বিকল্প হয়ে উঠতে পারছেন না। সম্মেলনের ‘স্পিরিট’ হারিয়ে বেড়েছে জৌলুষ, চমকে ও চটকে বাজিমাৎ করার প্রবণতা ও লঘু মানসিকতার শ্রোতাদের তুষ্ট করা।আর বেড়েছে শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর দূরত্ব। গান বাজনার মান তাঁদের মতে নেমেছে। এইসব মন্তব্যের ভেতরেই উঠে আসছে সম্মেলনের সাম্প্রতিক চালচিত্র। অতীতের সঙ্গীত সম্মেলনের ছবিই হল – শীতের রাতে বাইরে সারারাত তৃষ্ণার্ত সঙ্গীতরসিকদের উপস্থিতি। আজ ছবিটি বিপরীত। সমঝদার শ্রোতা বরাবরই সংখ্যালঘু। বর্তমানে দেখতে গেলে কিছু শ্রোতা আসেন পছন্দের শিল্পীর দর্শন পেতে, হাততালি দিতে, কিছু শ্রোতা উচ্চবাদনের উত্তেজনার স্বাদ নিতে, আর কিছু আসেন স্টেটাস রক্ষার্থে। জীবনযাপনের পরিবর্তনে কমেছে অবকাশ। ফলে সঙ্গীতের রসধারায় ডুবে থাকার সুযোগও গেছে কমে। রাগসঙ্গীত শ্রবণের জন্য জরুরি কৈশোর থেকে শিক্ষা ও মানসিকতা নির্মাণ।

সদ্যপ্রয়াত জাকির হুসেন বলেছিলেন, ‘‘আজকের এই পরিবর্তন অনিবার্য ছিল। অতীতের মতো থেকে যাওয়া আজ অসম্ভব। সঙ্গীতের সনাতন ভিত্তির ওপরই হচ্ছে নিরীক্ষা। সময়ের সঙ্গে অ্যাপ্রোচ পাল্টে যাচ্ছে।’’ …

আর আমজাদ আলি খাঁর মতে – “ট্রেণ্ডসেটাররা বারবার আসেন, সঙ্গীতের মানকে তুলে নিয়ে যান উচ্চতায়। আজ যদি আমরা আগামী প্রজন্মের শিল্পী নির্মাণের দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করি, ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চয় স্বপ্ন দেখার সুযোগ আছে। জোয়ার ভাঁটা জীবনে যেমন, সঙ্গীতেও থাকবে।’’…